-

首页

-

- 首页

- 新闻

加州大学尔湾分校Antonio Rodriguez-Lopez教授CCER暑期课程成功举办

发布日期:2018-09-10 10:18 来源:北京大学国家发展研究院

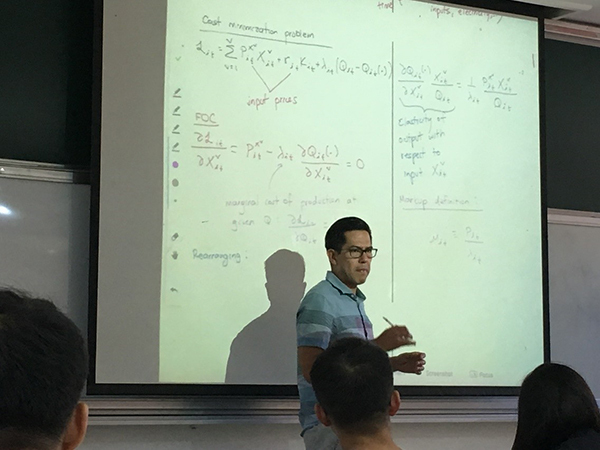

9月3日至7日,CCER国际贸易暑期短期课程在北京大学国家发展研究院中国经济研究中心成功举办。本次短期课程由北京大学国家发展研究院副院长余淼杰教授主持,邀请到了加州大学尔湾分校(University of California Irvine)经济系的Antonio Rodriguez-Lopez教授作为主讲人,课程主题为“Endogenous Markups in International Trade”。

Antonio Rodriguez-Lopez教授为加州大学尔湾分校副教授。他的研究领域包括国际贸易、开放宏观经济学和劳动力市场,曾在全球经济学顶级学术期刊如Review of Economic Studies、Journal of Monetary Economics、Journal of Development Economics等上发表多篇学术论文。这次暑期课程他主要讲授国际经济学中内生可变的成本加成(markup)的理论和应用,讨论如何通过不同的模型设定构建具有可变成本加成特征的企业异质性模型,以及这些模型在研究实际经济政策问题上的运用。课程开始阶段,余淼杰教授对Rodriguez-Lopez教授和他的成果做了介绍,并向他赠送了纪念礼品。

在第一天和第二天的课程中,Rodriguez-Lopez教授从Krugman(1987)出发,以最简单的设定,讨论了企业的成本加成是如何与企业的市场份额、市场力量、以及市场竞争环境相联系,这一理论框架可以分析汇率和关税等贸易成本的变动如何影响企业的成本加成决策,从而研究企业的因市定价(Pricing-to-Market)和汇率传递问题。接下来,Rodriguez-Lopez教授介绍了目前国际贸易企业异质性研究中最为常用的成本加成模型,来自Melitz和Ottaviano在2008年发表在Review of Economic Studies上的论文“Market Size, Trade, and Productivity”。这一模型的关键在于利用了二次项效应函数(Quadratic utility function)。模型的结论强调市场规模和企业在这一市场上所面对的竞争环境之间的关系,市场规模越大,竞争更为激烈,因此企业的成本加成会越低。而从企业异质性的角度,高生产率的企业有更高的成本加成和更低的价格。

在第三天和第四天的课程中,Rodriguez-Lopez教授进一步讲解了其他常用的内生成本加成模型以及它们的应用。首先是Rodriguez-Lopez教授在2011年发表在Review of Economic Studies上的论文“Prices and Exchange Rates: A Theory of Disconnect”。该论文采用了Translog效应函数以产生可变的价格弹性以及成本加成,其基本思想与Melitz和Ottaviano(2008)非常相似。更重要的是,由于企业异质性的存在,当本国汇率升值时:1)出口企业自身会降低成本加成吸收部分汇率冲击;2)低生产率的出口企业由于升值会退出出口市场。因此企业层面出口价格的汇率传递和加总层面出口价格的汇率传递之间会存在差距,而这一差距正是来自企业异质性引致的加总偏误。这一发现可以解释为何在汇率波动时期,加总层面的进出口价格的波动很小,而相应的“支出转换效应”(expenditure-switching effect)却很大。之后,Rodriguez-Lopez教授介绍了Bernard、Eaton、Jensen和Kortum在2003年发表在American Economic Review上的论文“Plants and Productivity in International Trade”。与之前的模型不同,这一模型产生内生可变成本加成的途径并非可变价格弹性的变化,而是异质性企业在同一产品上的Bertrand竞争:企业的成本加成取决于该企业与它潜在竞争者的成本差距。这一模型可以解释美国出口企业与内销企业相比的一系列特征,如更大的规模,更高的成本加成等。最后,Rodriguez-Lopez教授梳理了内生成本加成与贸易所得(Gains from Trade)这一只文献的争论和最新进展,介绍了国际贸易异质性企业理论以来贸易所得的三个不同来源:产品品种的增加(gains from variety)、竞争加剧导致的成本加成下降(pro-competitive effect)、异质性企业的优胜劣汰(selection effect)。

第五天的课程中,Rodriguez-Lopez教授介绍了成本加成文献方面的实证研究。首先是De Loecker和Warzynski在2012年发表在American Economic Review上的论文“Markups and Firm-level Export Status”,这篇文章利用企业的成本最小化行为最优条件,发展出一套估计企业层面成本加成的方法,且该方法不依赖任何对于需求偏好的假设;其次是De Loecker、Goldberg、Khandelwal和Pavcnik在2016年发表在Econometrica上的论文“Prices, Markups and Trade Reform”,这篇文章进一步估计了多产品企业的成本加成和边际成本,并研究了印度的贸易自由化进程如何通过降低成本加成和边际成本,最终降低了国内价格;之后是Amiti、Itskhoki和Konings在2014年发表在American Economic Review上的论文“Importers, Exporters and Exchange Rate Disconnect”,这篇文章提出,由于大企业既大量进口又大量出口,因此大企业的汇率传递程度更低;最后,Rodriguez-Lopez教授介绍了他最近的相关研究,通过内生成本加成模型将优胜劣汰效应(selection effect)和逃离竞争效应(escape from competition effect)相结合,研究这两种效应对于企业外包决策的影响。

本次课程吸引了包括北京大学、中央财经大学、对外经贸大学、社科院等各大高校和研究机构相关领域的老师和同学们前来参加。Rodriguez-Lopez教授丰富的授课内容和深入浅出的讲解体现出了他在国际贸易成本加成方面研究的深厚积累和深入思考。参加课程的老师和同学们均表示,有机会参加这次非常具有针对性的前沿专题课程,是十分难得的经历,对于今后在这一领域的理论和实证研究大有裨益。课程结束之后,选课同学与Rodriguez-Lopez教授进行了愉快的交流,并合影留念。

国家发展研究院官方微信

Copyright© 1994-2012 北京大学 国家发展研究院 版权所有, 京ICP备05065075号-1

保留所有权利,不经允许请勿挪用