-

首页

-

学术研究展开 / 收起

sidenav background学术研究

sidenav header background1997年第06期(总第020期)经济转轨与地区差距

发布日期:1997-07-01 23:30 来源:北京大学国家发展研究院

今年10月7日在北京大学中国经济研究中心举办的系列讲演中,胡大源博士就改革以来的地区差距问题介绍了他近年来的研究成果。沿海与内地的关系问题,在我国的经济研究中一直占有着重要的地位。改革开放以来,地区差距的变化引起了众多国内外学者更大的兴趣。90年代以来,国内对地区差距的研究进一步深入,《经济研究》等国内核心期刊上发表了十余篇有关地区差距的论文。此外还出版了数本专著全面讨论地区差异的现状、成因、趋势和对策。例如,胡鞍钢等著的《中国地区差距报告》,中国社会科学院魏后凯等著的《中国地区发展——经济增长、制度变迁与地区差异》,在国内都有较大的影响。

目前在学术界占主流地位的观点是:改革以来中国地区差距增大过快,从而有可能影响社会的安定,甚至导致国家分裂等严重后果;这种差距主要是改革以来的中央政府政策造成的;因此,主要应当通过中央政府的投资倾斜、转移支付等方式来缩小地区差距。

针对上述观点,胡大源认为: (1) 正像经济改革过程中一部分人先富起来一样,从计划经济向市场经济转变的过程中各地区经济发展不同步的现象也是很正常的。然而,在一些研究报告中,由于研究方法的局限使改革以来的地区差距被不适当地夸大了,从而得出一些偏激的预测和结论。(2) 改革以来地区差距增大与其说是中央政府政策造成的,不如说是市场经济在其发展的初级阶段的必然结果。对于大部分地区,地区差距在扩大到一定程度时,由于教育和技术进步等多种因素的动态作用会逐渐缩小。当然,这一转变对有些地区可能会是一个漫长的过程。(3) 中央政府应该继续努力促进地区经济的协调发展。但是这种努力的方式在市场经济条件下与在计划经济条件下有着很大的区别。因此,深入研究发达国家中央政府在市场经济条件下促进地区协调发展的经验教训,对于改进我国在经济转轨过程中中央政府的协调方式有着重要的借鉴价值。

一、 改革开放以来的中国地区差距被一些学者不适当地夸大了

许多统计指标可以用来分析和比较地区差异的变化。但是,不适当地运用统计指标却有可能产生误导的后果。例如,将最穷的省区和最富的省区相比可以得到以下结果:1978年人均国内生产总值(GDP)全国最高的上海和最低的贵州相差2323元,1992年这一极端差距扩大到7267元,增大了三倍多。又如,将1979至1992年各省区的年平均国内生产总值增长速度相比,最高的广东为13.3%,最低的黑龙江只有6%,平均增长速度相差一倍多。再如,东、中、西部地区人均国内生产总值1980年分别为569元、386元、和313元,而1995年分别为6777元,3691元,和2945元。上述结果很容易使人感到改革以来我国地区差距已扩大到令人堪忧的程度。然而,上述比较在方法上却有许多不当之处。

1. 用极端差距来讨论地区差异的具有很大的局限性

一般来说,两个极端很容易受特殊因素的影响,从而不具备代表性。例如,上海作为我国最大的城市,在地理位置、教育水平、历史传统等方面都具有其他省区难以相比的优越条件。而贵州多山和少数民族聚居的特点,也使其经济发展具有特殊的难度。因此,比较条件最优越的中心城市和条件最差的少数民族地区,以这种特殊的极端差距来讨论改革以来的地区差距的变化,其局限性是显而易见的。相比之下,用东、中、西部的平均统计指标来分析地区差距的变化更为妥当。

2. 上述地区差距的分析中未考虑通货膨胀的因素,因而不具有直接可比性

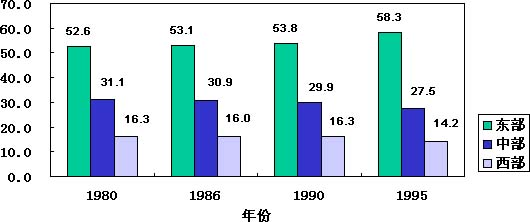

在增大的地区差距中有很大一部分是由通货膨胀造成的名义上的差距。扣除通货膨胀因素后,比较东、中、西部1979年至1995年人均国内生产总值的年平均增长率,东部为10.87%,中部为9.42%,西部为9.26%。不同地区改革以来经济增长的差距虽然存在,但远不如不适当的分析方法所表示的那样严重。从GDP产值结构上看(如附图1所示),东、中、西部GDP占全国GDP总值的比率总的变化在80年代却并不明显,在90年代有所扩大。

附图1 各地区国内生产总值所占百分比3. 此外,还有其他一些影响地区差距分析的因素

例如,改革开放以来各地区价格增长幅度不同,东部(尤其是经济特区)的价格增长高于中西部,从而影响不同地区收入的实际购买力。又如,各地区的人口增长的不平衡也会影响人均统计指标的变动。总的来说中西部尤其是西部各省区的人口增长较快,东部人口增长较慢。一个极端的例子就是上海,人口非但没有增长反而有所下降。忽略这些因素的影响同样会造成偏差,夸大地区差距的变化。

二、 如何看待改革开放以来的地区差距变化?

居民收入差距增大的问题自我国在经济体制改革之初就是一个广泛关注的话题。“一部分人先富裕起来”对于根深蒂固的“不患寡而患不均”的理念的冲击是有历史意义的。尽管十余年来居民收入差距问题虽然仍是学术界研究重要课题之一,但是广大居民的心理承受能力与改革之初相比已大大增强了。

正像不同的个人由于能力和所处的条件不同造成收入不同一样,不同地区由于自然和社会条件的差异也会造成地区经济发展速度上的差异。然而,人们对于地区发展差异的心理准备似乎远不如对居民收入差距的心理准备。长期以来,在经济计划中强调平衡发展这一目标使我们对区域经济发展模式形成了一个很强的思维定式。尽管在计划经济条件下,除了“一五”和三年自然灾害等特殊时期,地区差异仍在不断扩大,很多人却希望地区差异扩大的趋势能随着经济改革在短期内得到扭转。在改革开始后的一段时期,地区差异增大的趋势的确得到了抑制。然而,这与我国经济体制改革的特点有关。

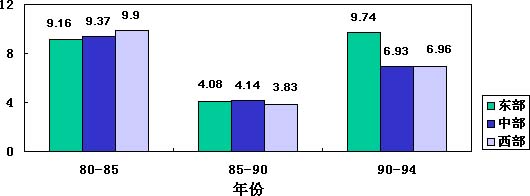

我国的经济改革始于农村。而中西部的农业在工农业总产值中的比例与东部相比一直较大。如附图2所示,我国农业发展速度在80年代为西部最高,其次为中部,东部最低。这一特点使我国80年代地区差异、城乡差异都在一定程度上受到制约。此后,随着城市经济体制改革的深入展开,一些制约生产力发展的障碍被清除,各种资源按照市场经济的规律重新组合,多种经济成分的活力在市场化进程中逐渐展示出对经济发展的推动作用。与居民收入差距增大的趋势相似,地区差距也随着改革的深入而增大。这种改革进程中的正常现象,却在缺乏心理准备的背景下被强烈的烘托出来,地区差距的后果也被不适当地渲染了。关于地区差异的后果,徐滇庆在《中国地区经济不平衡发展》一文中有令人信服的讨论(见1997年的北京大学中国经济中心中文讨论稿)。

附图2 各地区农业生产总值年增长率三、 市场经济条件下地区经济发展的规律

地区经济发展是由其内在规律所决定的。随着我国经济改革的深入展开,有必要加强对于市场经济条件下地区经济发展机制的研究,从而使中央和地方政府的区域经济发展政策建立在坚实的科学分析的基础上。近年来区域经济的研究在以下两个方面取得了很大进展:

一方面是运用新经济增长理论的研究成果深入分析地区经济发展的实际问题。新经济增长理论注重动态分析,强调技术进步的内生性和人力资本在经济增长中的作用,为区域经济发展的实证研究提供了新的理论工具。运用这一工具不仅可以研究地区经济增长的变化趋势,而且可以进一步研究地区经济增长的原因。十余年来对美国区域经济发展变化的研究表明,由于教育水平、劳动力成本、科技进步等因素变化的影响,美国的制造业逐渐从历史上经济发达的东北部大湖区向较为不发达的南部、西部地区转移。然而,这种收敛或地区差异缩小的趋势是一个缓慢的转变过程,需要较长的时间。

另一方面包括对企业投资定位和地方政府经济发展政策的评价的实证研究。这些研究主要通过问卷调查和对大量统计数据的分析,着重探讨影响地区经济发展的因素,为企业决策和地方政府制定经济发展政策提供依据。根据多项研究成果,影响地区经济发展的因素可归纳为两类。一类是有利于地方经济迅速增长的因素,主要包括: (1) 潜在的产品市场,主要取决于居民收入水平及人口密度; (2) 劳动力资源和劳动力技能,前者与人口密度和流动程度有关,后者主要取决于教育水平; (3) 自然资源(如土地、矿产等)状况; (4) 基础设施(如交通、通讯等)状况。另一类是制约地方经济迅速增长的因素,主要包括: (1) 主要由工资水平决定的劳动力成本; (2) 地方政府对于企业及个人的税收; (3) 行业工会组织的影响力等。

上述关于区域经济发展的理论与方法同样适用于我国地区经济发展差距的研究。根据胡大源运用状态空间模型对我国1978至1996年分省数据所作的动态分析,改革以来我国同样存在着两类因素,对各省区的国内生产总值的增长起着不同的影响。

一类是有利于缩小地区差距的因素,表现为经济发展的收敛性或称为“后发优势”,即在改革初期经济水平高的省区十余年来经济水平增长速度较低。对于这种特性的一种传统的解释为:随着地区经济的发展和收入水平的提高导致劳动力成本的升高,从而降低市场竞争能力,影响经济的持续高速发展。另一种解释为:经济水平通常与技术水平同步发展。技术进步在其初级阶段比较容易提高并促使经济的高速增长,而在其较高的阶段要进一步提高则需要很大的投入。因此,在经济发展到一定的水平时,发达地区经济的高速增长受到制约。

另一类因素有可能扩大地区差距,表现为经济水平高的省区以较高的速度发展,而经济落后的省区更加落后。数据分析结果表明教育水平和市场化程度对于经济发展速度有着显著的促进作用。总的来说,在这两方面西部省区都低于东部和中部省区,因而进一步增大了西部省区发挥“后发优势”的难度。

统计指标的运用对地区差异变化趋势的分析也有影响。国内外一些学者用不同的统计指标分析我国改革以来的地区差距的变化趋势时发现得出的结论截然不同。用各省区国内生产总值年增长率得出的结论为地区差距呈缩小的趋势,而用各省区居民收入年增长率得出的结论为地区差距呈扩大的趋势。胡大源认为这主要是由于三个直辖市以及广东、浙江两省的居民收入增长快所致。三个直辖市随着城市经济改革的深化,居民在住房、交通、医疗、物价等方面的政府补贴逐渐由暗转明,从而使居民的名义工资收入有大幅度的增长。因此,三个直辖市的居民收入增长与其他省区并不完全可比。

四、 市场经济条件下中央政府在区域协调发展中的作用

在市场经济条件下,中央政府促进地区协调发展的途径主要是根据地区发展的规律为相对落后地区发挥“后发优势”创造条件,这与中央计划经济条件下的做法是明显不同的。我国正处于经济转轨阶段,在这一阶段中央政府的政策制定既要建立在广泛的实际调查的基础上,又要深入研究发达的市场经济国家的经验教训。简单的“劫富济贫”式的政府转移支付已被很多国家的实践证明是弊多利少的。

在过去几年间,胡大源与国外学者一起对美国联邦政府支持地区协调发展的两个主要途径进行了研究和评价。一个是设立于1933年以帮助大范围贫困地区开发为目标的“田纳西河流域管理局”(TVA)。该管理局是美国目前惟一的跨州的联邦政府区域管理实体,成立60余年来对美国南部较为贫穷的7个州的经济发展作出了显著的贡献。该管理局将能源开发、环境保护、经济发展并重,探索了一条通过大型工程项目运行的科学管理来带动成片贫困地区经济发展的道路。

美国联邦政府支持地区协调发展另一个主要途径是成立于1965年“阿巴拉契亚区域委员会”(ARC)。该委员会并不是一个管理实体,其主要目的是协调美国东部15个州的地方政府,通过联邦政府资助的项目来推动贫困的阿巴拉契亚山区的经济发展。该委员会1995年从联邦政府得到的资助为2.85亿美元。该委员会成立以来对改善阿巴拉契亚山区的交通运输条件作出了重要的贡献。

最新研究结果表明80年代以来田纳西河流域管理局在促进落后地区的制造业发展方面成效显著。田纳西河流域在制造业就业和员工收入方面的增长不但显著高于全国平均水平而且高于经济增长较快的其他南部地区。阿巴拉契亚区域委员会的努力使阿巴拉契亚山区的交通条件和教育水平都有明显的改善,但在过去的十余年间对该地区的就业和居民收入方面所起的促进作用并不明显。

五、 结论与建议

将上述理论分析、发达国家的实践经验与我国的实际情况相结合可以得出下列结论和建议。

1. 我国是一个发展中的大国,各地区的自然条件和社会历史条件差异很大,经济体制改革的进程和面临的难度也不同。因此,地区经济的不同步发展本是正常现象,不应夸大渲染。在现阶段过分强调通过中央政府进行转移支付既不具备条件,也不能有效地解决问题。

2. 既然地区经济发展受若干自然条件和社会历史条件的影响,简单归咎于中央政府的政策失误显然是不适当的。各地区经济平衡发展一直是中央政府努力的目标,但是在经济转轨时期如何最有效地发挥中央政府在促进地区经济协调发展中的作用则是一个值得探讨的新问题。单纯依靠中央政府的努力来解决地区差距的想法在中央计划经济条件下尚且做不到,在市场经济条件下就更不现实了。

3. 目前,我国中部一些省区在自然资源、教育水平、交通设施、产品市场等方面均已具备了地区经济发展的良好基础。理顺资源价格和若干国家大型工程项目(如三峡工程、小浪底工程、引黄入晋工程等)的建设,为这些地区的进一步发展提供了机遇。但对于工程建成后的项目运行管理体制的改革还远没有引起重视。因此,有必要根据发达国家的先进经验对项目运行管理体制进行改革,这对于充分发挥大型工程项目的经济效益和促进周边地区经济的迅速发展,都有着极为重要的战略意义。

(胡大源、叶伟强整理)

国家发展研究院官方微信

Copyright© 1994-2012 北京大学 国家发展研究院 版权所有, 京ICP备05065075号-1

保留所有权利,不经允许请勿挪用